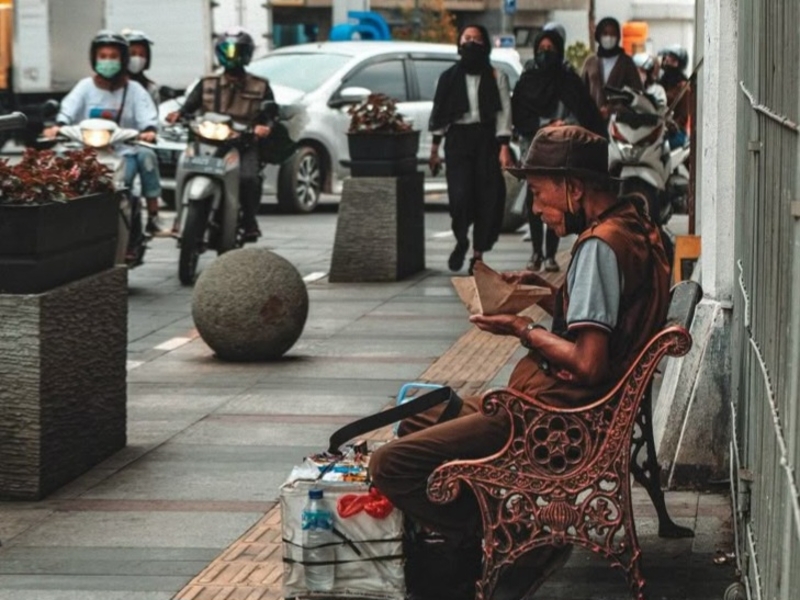

Pagi itu, aku berjalan menyusuri trotoar kota seperti biasa. Tapi ada yang tak biasa. Mataku terpaku pada seorang lelaki tua yang duduk di dekat tiang lampu jalan. Kursi plastik reyot menopang tubuhnya yang kurus. Di sebelahnya, sebuah karung lusuh berisi botol dan kardus bekas.

Aku hampir lewat begitu saja, seperti yang dilakukan puluhan orang lain. Namun, langkahku tertahan.

“Pak, capek ya?” tanyaku pelan.

Ia menoleh. Matanya sayu, tetapi jernih. “Enggak capek, Nak. Cuma nunggu.”

“Nunggu apa?”

“Nunggu waktu balik.”

Aku tak langsung mengerti.

“Saya biasa keliling jam lima pagi, muterin pasar, pertokoan. Sekarang tinggal nunggu si pengepul datang.” Ia tersenyum. “Syukur-syukur dapat nasi bungkus juga.”

Aku duduk di trotoar, menyamakan tinggi pandang. Tangannya gemetar sedikit saat membetulkan topi lusuh di kepalanya.

“Sudah berapa lama, Pak?”

“Ngemis?”

Aku terdiam.

Dia terkekeh. “Bukan. Jadi pemulung.” Lalu ia menjawab sendiri, “Ada kali lima belas tahun. Sejak pabrik tempat saya kerja bangkrut. Dulu saya tukang las.”

Ia bercerita tanpa mengeluh. Tentang istri yang sakit-sakitan. Tentang dua anaknya yang tak pernah kembali sejak merantau. Tentang keinginannya yang sederhana: makan cukup dan tidur tanpa kehujanan

“Satu hari lagi,” katanya tiba-tiba.

Aku mengernyit. “Maksudnya?”

“Kalau saya bisa bertahan satu hari lagi, besok bisa cari rongsokan lagi. Bisa hidup lagi.” Ia tersenyum kecil. “Saya cuma pengen hidup satu hari lagi... terus satu hari lagi... terus satu hari lagi...”

***

Hari ini, aku berjalan menyusuri trotoar yang sama. Tapi kursi plastik itu kosong. Karung lusuh itu tak ada. Tak ada pula senyumnya yang sabar. Katanya, ia hanya ingin hidup satu hari lagi. Mungkin hari itu sudah habis.

Namun, aku masih menoleh, masih mengingat. Sebab darinya, aku belajar bahwa hidup bukan tentang besok, melainkan tentang bertahan hari ini.